睡眠時間の理想は何時間?その調べ方や質を上げるためのポイントとは

身体の健康のためにも心の健康のためにも、きちんと眠ることが大切です。

しかし、理想の睡眠時間は人それぞれ。一般的に「7〜8時間睡眠が良い」とされていますが、自分にとっての最適な睡眠時間を知るには、どうすればいいのでしょうか?

今回は、睡眠コンサルタントの友野なお先生に、理想の睡眠時間の調べ方や、睡眠時間が短い・長いことによって生じる問題を伺いました。

目次

理想の睡眠時間は7〜8時間?

理想の平均睡眠時間を知る前に、まずは日本人の平均睡眠時間をチェックしましょう。2021年に総務省が行った「社会生活基本調査」によれば、日本に住んでいる10歳以上の人の平均睡眠時間は7時間54分。一方、厚生労働省が発表している「15分でわかる働く人の睡眠と健康」によれば、働き世代に当たる45歳の人の標準的な睡眠時間は約6時間30分です。

「学生なのか、働き世代なのか。こうした社会的要因や生活要因にかかわらず、睡眠時間は年齢によって変化します。年齢を重ねるにつれて短くなるのが一般的であり、これは加齢による生理現象のひとつ。

また、必要な睡眠時間は体質によっても異なり、睡眠時間が極端に短いショートスリーパーや極端に長いロングスリーパーと呼ばれる人も存在します」

つまり、理想の睡眠時間は人それぞれ。とはいえ、よく耳にするのが「毎日7〜8時間の睡眠をとりましょう」というフレーズです。

『眠りのレシピ』でも繰り返し、理想の睡眠時間の目安を「7〜8時間程度」とお伝えしています。

「7〜8時間という数字は、もちろん間違いではありません。これまでに積み上げられてきた研究から、7〜8時間の睡眠をとる人のほうが、それ以下やそれ以上の人に比べて健康的であることが明らかだからです。

統計的に7〜8時間の睡眠を必要する人が大多数であり、短時間や長時間睡眠でも健康を維持できる人は全人口のひと握りです」

ちなみに、6時間未満の睡眠でも日常生活に支障のないショートスリーパー、10時間以上の睡眠を必要とするロングスリーパーは、それぞれ全人口の5%未満といわれているそう。

どちらも生まれながらの体質であり、遺伝的影響ではないか、という説が有力です。

◼︎関連記事

日本人の平均睡眠時間はどれくらい?最適な睡眠時間や睡眠の質をあげる方法を解説

厚生労働省発表の成人の推奨睡眠時間は6時間以上

厚生労働省が発表している「健康づくりのための睡眠ガイド」では、「成人は6時間以上の睡眠時間」を推奨されています。「それならば、6時間睡眠でも健康は保たれるのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、友野先生は「6時間ではやや足りない」と話します。

「アメリカの調査機関では、『6.5時間〜7時間睡眠の人が最も長生きできる』という研究結果が出ています。他にも、認知症や生活習慣病などと睡眠とのかかわりについても『6.5時間〜7時間睡眠』がリスクが最も低いという報告も。この結果から見ても、『6時間睡眠』ではやや不十分と言えるでしょう」。

アメリカの国立睡眠財団で推奨されている睡眠時間は、『20〜50代が7〜9時間」、『60代以降で7〜8時間』とのこと。仕事や家事、育児などで忙しく、物理的に十分な睡眠時間を確保するのが難しい場合も、可能な限り睡眠時間を確保したほうが良さそうです。

参考:

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

寝不足も眠りすぎも、日中のパフォーマンスが低下!?

理想の睡眠時間がわかったからには、その睡眠時間を継続することが大切です。

友野先生は「理想の睡眠時間がとれていると、日中のパフォーマンスが変わるからです」と指摘します。

日中に眠気を感じることが少なくなり、活動意欲もアップ。裏を返せば、睡眠時間が不足していると日中に眠気を感じ、活動意欲もなかなか湧いてこないということに。

「ほかにも、寝不足には多くのリスクがあります。病気や肥満になりやすいという身体リスク、感情のコントロールが難しくなり、心の病気になりやすくなるメンタルリスク、さらには集中力や発想力の低下といった脳機能にも影響を及ぼし、これらの原因が負のスパイラルを引き起こすと、不登校や引きこもりといった行動リスクにもつながるのです」

また、反対に長く寝すぎるのも良くありません。

特に休日はついつい長く寝てしまいがちですが、その影響から夜になっても眠くならず、夜更かしをする結果に。すると、翌日のパフォーマンスが低下するほか、睡眠のリズムも乱れてしまうといいます。

「睡眠時間は短すぎても長すぎても良くありません。心身の健康を維持するためにも、日中のパフォーマンスを上げ充実した毎日を送るためにも、理想の睡眠時間を知り、規則正しい就寝・起床を心掛けるようにしましょう」

◼︎関連記事

寝不足が引き起こすリスクとは?どう対処すればいい?

睡眠時間だけじゃない!睡眠サイクルにも生じる個人差

7〜8時間を睡眠時間の目安にした上で、「すっきりとした目覚め」や「眠りの質の向上」を目指したい場合、睡眠サイクルに意識を向けると良いようです。「睡眠は深い眠りの『ノンレム睡眠』と浅い眠りの『レム睡眠』の繰り返しからなり、眠りの深さは2段階に分けられます。

まず、就寝直後にノンレム睡眠が表れ、最も深い眠りを経て、浅い睡眠であるレム睡眠に移行。レム睡眠から、また深い眠りのノンレム睡眠へと移行していきますが、起床に向け、レム睡眠が表れる時間が長くなっていきます」

ノンレム睡眠とレム睡眠から構成される、私たちの睡眠。

この2つは一般的に「約90分1セット」といわれます。約90分間にノンレム睡眠とレム睡眠が入れ替わり、このサイクルを4〜5回ほど繰り返した後に目覚める、といわれています。

「しかし、約90分というサイクルは、あくまでも代表例。学術的な統計によれば、睡眠のサイクルは人によって60〜120分の開きがあります。

90分という数字が広く知られていることも確かですが、個人差を無視しては、睡眠を見直す際につまずく可能性があります」

友野先生が懸念しているのは、約90分1セットを目安に自分の睡眠時間を決めること。

「すっきり目覚めるには90分の倍数を睡眠時間にするといい」という説もありますが、これが当てはまるのは“睡眠サイクルが約90分の人に限られる”というわけです。

適正睡眠時間の調べ方

ひとつの目安はありつつも、睡眠時間も睡眠サイクルも人それぞれ。

すると、自分にとっての理想の睡眠時間を知るにはどうすればいいのか気になる人も多いはず。それを知るには、特別な準備はいりません。必要なのは、時間と意思です。

「少なくとも1週間、目覚ましをかけることなく、自然と目覚めるまで眠る生活を続けてください。そのときのポイントが、就寝時間はできるだけ一定にすることです。昼夜逆転しないよう、生活リズムを整えられる環境下で行なってください。

自然と眠り、自然と目が覚める日を繰り返すことで、自分に必要な睡眠時間がおのずとみえてきます。おのずと定まってきた睡眠時間こそが、その人にとっての理想の睡眠時間です。

ただし、この方法をお試しになる際、女性は生理中は避けたほうがベター。また、昼夜逆転の生活にならざるを得ない、夜勤をされている方も注意が必要です」

女性ホルモンの影響により、生理中は睡眠が不安定になりがち。

そして、日中の時間帯に眠る生活をしている場合は、睡眠中に光の影響を受けないよう、この方法を試すときはもちろん、日ごろから遮光カーテンを取り入れることが大切だといいます。

◼︎関連記事

【体験レポート】「ねむりの相談所®」で眠りのプロと睡眠改善!

睡眠の質を高める方法

日中のパフォーマンスを上げるには、理想の睡眠時間に沿った生活を送ることに加え、睡眠の質を高める視点も欠かせません。

良質な睡眠をとるために基本となる3つの方法を紹介します。

①入眠儀式

「入眠儀式」とは眠る前に「これをすれば眠れる」というおやすみ支度のこと。できるだけ簡単で、毎回のコストがかからず、無理なく取り入れられるものが良いでしょう。例えば

・パジャマに着替える

・ピローミストをかける

・アロマを嗅ぐ

・ルイボスティーを飲む

など自分にあったものをチョイスしてみてください。

◼︎関連記事

ナイトルーティーンで睡眠リズムを整えて快眠を

②朝に太陽の光を浴びる

朝起きたらまず、朝に太陽の光を15秒間浴びましょう。それにより、光が目に入ってから約14〜16時間後に、睡眠ホルモンといわれる「メラトニン」が発生します。

就寝時間と起床時間を毎日一定の時間にすることはもちろん重要ですが、特に起床時間と朝のルーティーンを一定にすることで睡眠ホルモンの分泌を促すことができるといえるでしょう。

◼︎関連記事

日本人の平均睡眠時間はどれくらい?最適な睡眠時間や睡眠の質をあげる方法を解説

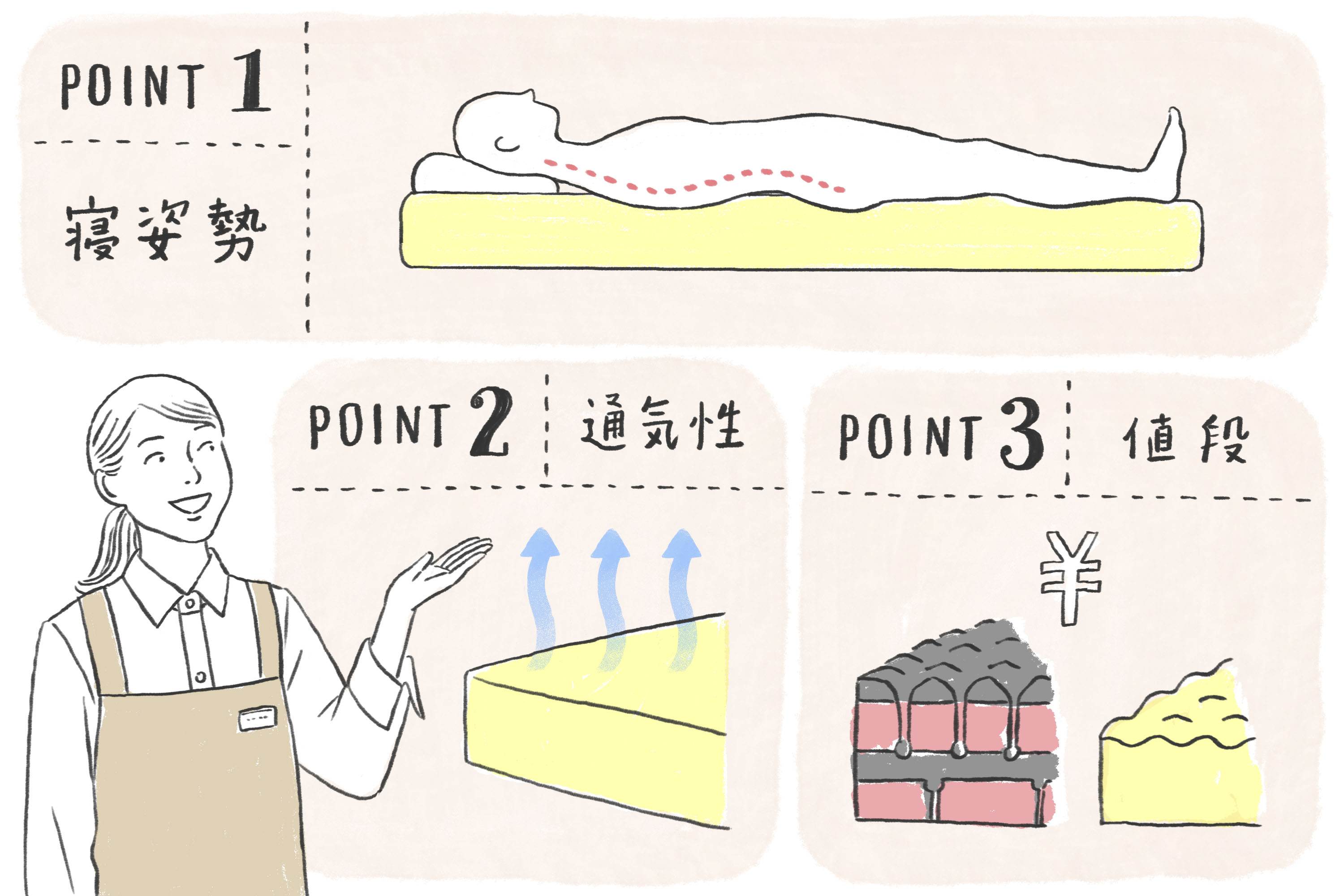

③いい寝具・いいナイトウェアで眠る

眠っている間中、常に身体を預ける寝具と、肌に直接触れるパジャマも、実は睡眠の質を左右する大事な要素。直接肌に触れるまくらやふとん、パジャマは肌触りが良く、柔らかで、眠っている間の汗をよく吸ってくれるものがベスト。

季節に合わせた素材を楽しむのもおすすめです。

◼︎関連記事

睡眠の質をあげる条件

よくある質問

Q.5〜6時間睡眠は健康に影響がある?

A.目安にしたいのが「5時間以下にならないこと」です。5時間以下の睡眠は免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。アメリカ・カリフォルニア大学の調査では、「睡眠時間が6時間以下」だった場合、7時間以上眠っている人に比べて、風邪をひくリスクが約4.3倍だったという結果が出ています。

十分な睡眠時間を確保することが、健康管理にもつながると言って良いでしょう。

Q.昼寝は健康に良い?

A.昼寝は、睡眠不足の解消とともに「脳の疲労を軽減」する効果があります。短時間の昼寝をすることは、午前に蓄積した脳の疲労を軽減させ、午後のパフォーマンスを向上することにつながります。

また、昼寝をすることで、認知症や心臓死のリスクを下げるという研究結果も出ています。

昼寝をするときは、「15時までに15〜30分程度」を目安にすると良いでしょう。1時間以上の昼寝や15時以降の昼寝は、夜の睡眠に影響が出る可能性があるため注意しましょう。

Q.睡眠時間は季節によって変化するの?

A.日照時間によって睡眠時間に変化が見られ、春と夏は睡眠時間が短くなり、秋と冬は睡眠時間が長くなる傾向にあります。ここで大切なのが、「普段通りのタイムスケジュールで行動すること」です。

「もう陽が出ているから」と普段よりも早く起きたり、「陽が沈むのが早くなったから」と就寝時間を早めたりするのではなく、自分に合った生活リズムを意識することが、健康的な生活に直結してくると思います。

Q.朝が苦手な人・得意な人は生まれつき決まっている?

A.その人が「朝型」か「夜型」かは、遺伝子によって決まることが研究によって明らかになっています。しかし、生活習慣や眠りの質も、朝の目覚めに大きく影響しています。「夜型だから朝は苦手」という人でも、生活習慣や睡眠を見直すと改善できるかもしれません。

また、一般的に若いうちは朝が苦手で、年を重ねていくと朝に強くなっていきます。これは年とともに睡眠に関わる機能も低下していくから。

高齢の方が、朝早くに目覚めてしまうのは、加齢による自然な現象と捉えて良いでしょう。

Q.睡眠時間をしっかり確保できていれば、何時に寝ても良い?

A.睡眠のゴールデンタイムは「午前0〜6時」とされており、この時間帯に睡眠をとることで体を健康に保てると言われています。例えば、7時間の睡眠時間を確保する場合、「午前0〜6時」の前後どちらかに1時間プラスすると良いでしょう。

まとめ

「これも日本人が勤勉だからでしょうか。仕事に費やせる時間を長くするため、ショートスリーパーになろうと努力される方がいます」と友野先生。

しかし、短時間でも元気に活動できるのは、あくまでも体質。ショートスリーパーになることはできず、無理をして睡眠時間を削っては、かえって日中のパフォーマンスが低下してしまいます。そうならないためにも、適切な睡眠時間を知り、質の良い睡眠をとることが大切なのです。

nishikawaのふとんで良い睡眠を

nishikawaでは、快適な睡眠を促すための寝具やウェアをご用意しています。店舗やショールームでは専門的な資格を持つアドバイザーが、商品選びについてのアドバイスなども行っています。「眠りの質を高めたい」「自分に合った寝具を選びたい」という方はぜひお立ち寄りください。

◾️おすすめの商品

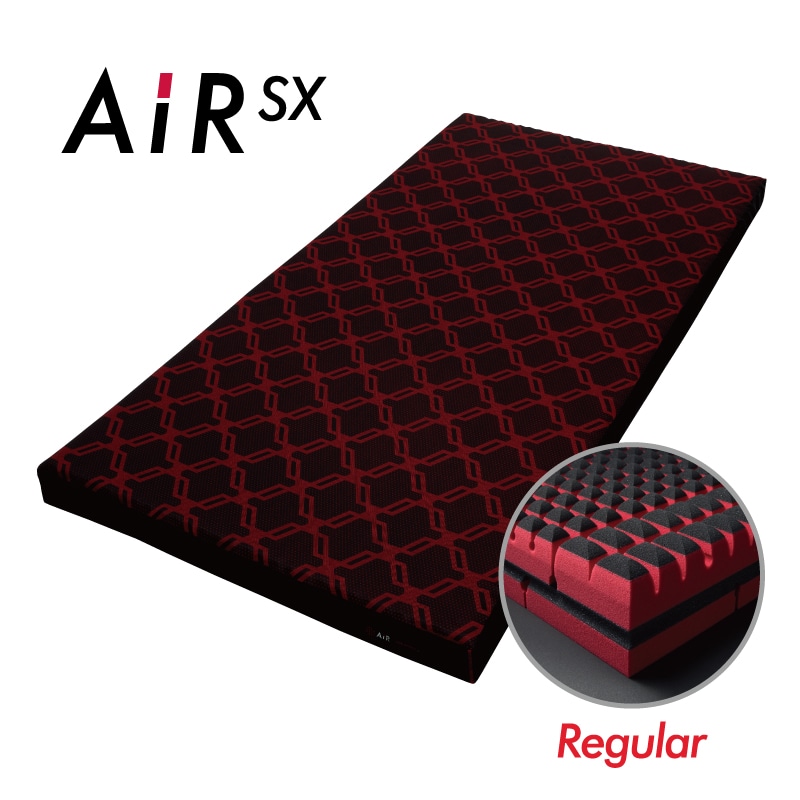

[エアーSX]マットレス/REGULAR

ボディラインに沿うしなやかさと体をしっかりと支える適度な硬さ、寝返りのしやすい弾力性を兼ね備えるマットレスです。

横向き寝の寝心地をより快適になり、睡眠の質を高めてくれます。

▼お買い求めは

・nishikawa公式オンラインショップ

・店舗はこちらから

睡眠コンサルタント

友野 なお 先生

睡眠コンサルタント、株式会社SEA Trinity代表取締役。自身が睡眠を改善したことにより、15kgのダイエットと重度のパニック障害の克服、体質改善に成功した経験から、睡眠を専門的に研究。現在は千葉大学大学院 医学薬学府 先進予防医学 医学博士課程(社会医学・社会疫学・予防医学)にて健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し、睡眠と健康に関する研究活動を行う。 順天堂大学大学院 修士。日本公衆衛生学会、日本睡眠学会、日本睡眠環境学会 正会員。行動療法からの睡眠改善、快眠を促す寝室空間づくりを得意とし、全国での講演活動、企業の商品開発やコンサルテーション、執筆活動などを行う。

この記事を見た人は

こんな商品に興味を持っています

眠りの関連記事

人気記事ランキング

おすすめ記事

最近見た商品

この記事に関連するキーワード

この記事が気に入ったら

いいね!しよう