睡眠の質をあげる条件

良い眠りは時間だけじゃない!睡眠の質をあげる3つの条件とは?

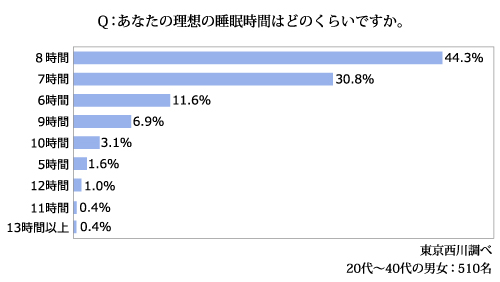

みなさんが理想とする睡眠時間はいったいどのくらいでしょうか。アンケートで理想の睡眠時間を聞いたところ、

「8時間」との回答が44.3%で一番多い結果に。一般的にも、8時間が理想的とされる傾向にありますが、

これはあくまでも目安。

良い眠りは、時間よりも「質」のほうが大切なんです。

さまざまな研究結果によれば、質の良い眠りとは、1回目および2回目のノンレム睡眠時に深い眠りまで達し、最後にレム睡眠を経て目覚めることができたときなのだそう。

そこで今回は、実際に質の良い眠りを得るための3つの条件をご紹介したいと思います。

1.寝室の環境を整える

質の良い眠りのためには、寝室の環境を整えることが一番大切。具体的には、部屋の広さ・温度や湿度・音・光・色彩・香りなどが挙げられます。

寝室の環境を考えるときに、イメージとして参考になるのが一流ホテルのお部屋です。たとえば一流ホテルでは、外の騒音をシャットアウトするため窓が二重サッシになっていたり、光については間接照明で薄暗く設定され、空調も整えられているなど、眠りを妨げるさまざまな要因がこまやかにコントロールされています。

また、部屋の色調はベージュやグレーなどの落ち着いた色でまとめられ、インテリアも同一のカラーやデザインが使われるなど、安らぎを感じられる空間になっています。

一流ホテルのお部屋をそっくりそのまま真似するのは難しいかもしれませんが、照明やインテリアなどを工夫して、心地よく眠れる環境づくりに励んでみましょう。

2.良い寝具で眠る

良い寝具で眠ることも、質の良い睡眠には欠かせません。寝返り・発汗・体温低下などの睡眠中の生理的変化を妨げない寝具を選びましょう。掛け布団ならば、保温性・吸湿性・放湿性・かさ高性・軽さ・フィット性などが重要。敷き布団ならば、保温性・吸湿性・放湿性・硬さ・クッション性などが重要です。また、寝床内気象と呼ばれる、布団の中の温度と湿度の関係性も大切なポイント。理想的な寝床内気象条件は、温度が33±1℃、湿度が50±5%(RH)とされています。

3.健康でストレスフリーな身体を保つ

睡眠は、健康状態やこころの影響を受けやすいため、身体に不安があったり、ストレスなどを抱えた状態ではなかなか眠れません。仕事や家事がおわったらゆっくりとくつろぎ、休日には軽く汗を流すなどしてストレス解消に努め、日頃から健康な状態を保つよう心がけましょう。

この記事を見た人は

こんな商品に興味を持っています

人気記事ランキング

おすすめ記事

最近見た商品

この記事に関連するキーワード

この記事が気に入ったら

いいね!しよう