不眠症(不眠障害)とは?症状や原因、対処法を徹底解説!【セルフチェック有】

睡眠障害のひとつである「不眠症」。言葉の印象から「眠れない」状態であることは察しがつきますが、具体的にはどのような症状を指すのでしょう?

それを教えてくれるのは、睡眠の面から心身の健康をサポートする『青山・表参道 睡眠ストレスクリニック』の院長、中村真樹先生。

不眠症の定義から寝不足との違い、具体的な症状はもちろん、不眠症の危険度を知ることができるリストも要チェックです。

その前に、「不眠症」は実は過去の名称。現在、正式には「不眠障害」と呼ばれています。ただし、広く知られている名称は前者のため、この記事では「不眠症」という名称で記載しています。

目次

不眠症とは?

一般的に広く知られている「不眠症」という言葉。しかし、言葉の持つ印象とは裏腹に、単に眠れないだけでは「不眠症」には該当しません。

では、どのような状態が「不眠症」に該当するのでしょう?

「夜の時間帯に疲労感や眠気があり、ふとんやベッドに入って眠れる環境にあるのに寝つけなかったり、夜中に何度も目覚めてしまったりするのが『不眠』の症状です。

そして、不眠の症状が続いたことにより、日中の活動に支障を来した状態が病気としての『不眠症』に当たります」

日中の活動に支障を来した状態とは、具体的には下記のとおり。

寝つけない、途中で何度も目が覚めるといった不眠の症状と合わせ、以下のひとつでも当てはまると「不眠症」の疑いが強まり、不眠の状態が続いている期間や日中症状が起きる頻度などについて医師が細やかな問診を経ながら、不眠症かどうかを診断します。

・疲労または倦怠感

・注意力、集中力、記憶力の低下

・社会生活上、家庭生活上、就業上の支障、または学業成績などの低下

・気分がすぐれなかったり、いらいらしたりする(気分障害または焦燥感)

・日中の眠気

・行動の問題(過活動、衝動性、攻撃性)

・やる気、気力、自発性の減退

・過失や事故を起こしやすい

・睡眠について心配したり悩んだりする

「一方、眠ろうとすれば眠れるものの、なにか理由があって寝る時間が遅くなる。これは不眠症には当たりません。忙しさなどを理由に寝るのが遅くなり、出勤などを理由に早起きせざるを得ずに寝不足が続くと心身疲労が蓄積。眠気や倦怠感などが生じ、日中に悪影響が生じます。

日中への悪影響という点は不眠症と重なりますが、仕事などから解放され、寝られる環境があれば眠れる場合は不眠症ではなく、『睡眠不足症候群』と診断されるケースがほとんどです」

不眠症の傾向

では、どのような人が不眠症になりやすいのでしょうか?「不眠症の前提要因として挙げられるのが、性格的要因、ストレスへの脆弱性、加齢や性差です。また、不眠症を促進させる要因としては、環境変化や心配事によるストレスが挙げられます」

特に性差に関しては、不眠症になる女性の数は男性の1.4倍。これには女性特有のホルモン変化が影響しているようです。

「女性は月経、妊娠・出産、閉経を通して大きなホルモン変化にさらされ、その変化が睡眠にも変調をもたらします。

例えば、月経前や妊娠前期は強い眠気に襲われ、女性ホルモンが激減する更年期には眠りが浅くるなる傾向にあり、こうしたホルモンの影響が不眠症になる女性の多さに関係していると考えられます」

また、不眠に悩む人の割合は加齢とともに増加。年齢を重ねると必要な睡眠時間が短くなると同時に睡眠と覚醒のメリハリが低下するため、夜間の眠りが浅くなる反面、日中に眠気が生じやすくなることが関係しているようです。

不眠症のタイプとサイン・症状

不眠症とは何なのか、ご理解いただけたのではないでしょうか?しかし、ひと口に「不眠症」といっても、不眠の症状はさまざまです。

「なかなか寝つけなかったり、何度も目覚めてしまったり、必要以上に早く起きてしまったり。不眠の症状は4タイプに分類されます」

①入眠困難

通常の時間に床に就いても、入眠までに時間を要する(30分〜1時間以上)。自覚症状としては「すんなり寝つけない」「床に就いてから寝るまでに時間がかかる」。

②中途覚醒

眠りに就いた後、翌朝、起床するまでに何度も目が覚める。自覚症状としては「ぐっすり眠れない」「夜中に何度も目が覚める」。③早朝覚醒

通常の起床時間よりも2時間以上前に目覚め、その後、再入眠できない、もしくは入眠できても熟睡できない。自覚症状としては「早くに目覚め、それから眠れない」。ちなみに過去には、上記のほかに睡眠時間は十分なのに眠った感覚を得られない「熟眠障害(熟眠感欠如)」というタイプもありましたが、適切な睡眠時間がとれていないケースや体の病気で眠りの質が悪くなっていることが原因のこともあり、世界的な睡眠障害の診断基準である「睡眠障害国際分類第3版」では「熟眠障害」は不眠の症状から外されました。

④熟眠障害(熟眠感欠如)

自覚症状は「睡眠時間は十分なのに眠った感覚を得られない」。原因として、実際には適切な睡眠時間が確保できていない、身体疾患によって眠りの質が悪化していることがあるため、世界的な睡眠障害の診断基準である「睡眠障害国際分類第3版」では不眠の症状から除外されている。

不眠症のセルフチェック方法

眠りたく、眠れる環境にあるのに眠れないばかりか、日中の活動にも支障を来す不眠症。

「私はきっと大丈夫」と感じている人も、よく眠れたかどうかの実感は主観的なもの。だからこそ、眠りを客観的に評価することが大切です。そこで、睡眠を客観的に評価するのに有用なのが、世界共通の不眠症判定法である「アテネ不眠尺度」です。

世界保健機関(WHO)を中心に設立された「睡眠と健康に関する世界プロジェクト」という機関が作成し、中村先生も、この尺度をベースとした問診票を用いているといいます。

自分の眠りに少しでも不安を抱いている方は、セルフチェックをしてみてください。

参照:世界保健機関(WHO)による「睡眠と健康に関する世界プロジェクト」が作成した「アテネ不眠尺度」

不眠の原因とは?

「繰り返しになりますが、不眠症は日中症状を伴います。そのため、不眠の症状があっても日中の活動に支障がない場合は厳密には『不眠症』と診断されません。しかし、不眠の状態が続けば、いつかは日中の活動に影響が及びます。不眠の自覚がある人は要注意です」

では、不眠が生じる原因はどこにあるのでしょうか?

中村先生は「ストレスなどの心理的要因から薬・刺激物の影響まで、原因は多岐にわたります」と指摘。

不眠に悩んでいなくとも、まずは原因を知ることが、不眠の状態や不眠症を予防するための一歩になります。

①ストレスやこころの病気(心理的要因)

ストレスや興奮、緊張といった感情を原因とする不眠。 旅行や遠足、大事なプレゼンなどの前日に気持ちが高ぶり、眠れなくなるケースもこれに含まれる。 不眠の原因として最も多く見られ、ストレスを引き金にうつ病などの精神疾患を伴うことも。②体の病気(身体的要因)

体の不調や病気によって生じる不快感を原因とする不眠。 代表的な疾患に「むずむず脚症候群」などがあり、痒みや痛みによって睡眠が妨げられることから、アトピーや腹痛による不眠もこれに含まれる。③生活リズムの乱れ(生理的要因)

夜更かしや休日の寝坊をはじめ、生活習慣による体内時計の乱れを原因に眠れなくなるケースも含まれ、この場合は睡眠障害のひとつである「概日リズム睡眠・覚醒障害群」に該当することが多い。④薬・刺激物の影響(薬理学的要因)

薬理成分を原因とする不眠。 市販薬・処方薬にかかわらず、服用した薬の副作用によって不眠が生じるケースのほか、コーヒーに含まれるカフェイン、タバコに含まれるニコチン、お酒のアルコール成分による不眠もこれに含まれる。⑤その他の睡眠障害

睡眠障害には「不眠症」以外にも、主にいびきの症状が見られる「睡眠関連呼吸障害群」や日中に強い眠気に襲われる「中枢性過眠症群」などさまざまな種類がある。◼︎睡眠障害の種類はこちらから

https://www.nishikawa1566.com/column/sleep/20230719163920/

不眠症を放置するとどうなる?

ご紹介した原因を発端に不眠の症状が続けば、中村先生の指摘どおり、いつか日中の活動に悪影響が及ぶ可能性も。

なかには「それでもがんばるしかない」とやり過ごし、つらい思いをしている方もいるかもしれませんが、不眠症を軽視してはいけません。

「なぜなら、不眠症が精神疾患につながるケースや不眠症の陰に精神疾患が隠れているケースがあるほか、不眠症は身体疾患とも無関係ではないからです」

精神疾患

人は睡眠によって精神の疲労を癒やしているが、不眠症の人は眠れない期間が長く続くため、精神疲労を癒やしにくい。特に不眠と「うつ病」の関わりは深く、不眠症の人はうつ病の発症率が高いというデータも。“鶏が先か卵が先か”の議論はありながらも、不眠がうつ病の警告症状であるケースや、うつ病の症状として不眠を来しているケースもある。

身体疾患

不眠症だけでなく、寝不足の場合も同様に、睡眠時間が慢性的に6時間を切ると、体の病気を発症するリスクが跳ね上がる。代表例としては、寝不足の状態が高血圧・高血糖を引き起こし、生活習慣病のリスクが上がるほか、認知症の原因物質であり、“脳のゴミ”とも呼ばれるアミロイドβが脳から排出されにくくなり、認知症のリスクも高まる。

不眠症は専門医へ相談を

ご紹介した「アテネ不眠尺度」をチェックし、「不眠疑い」もしくは「不眠症」に該当した人は、医療機関の受診を考えてみてください。

たとえ疑い程度であっても、不眠に対する不安や焦りが、さらに不眠の症状を強めてしまうこともあるからです。

「不眠症状が続くと、“眠りたいのに眠れない”ことに対する不安や恐怖が強くなる傾向にあります。これを『不眠恐怖』といい、眠れないことに過剰にこだわってしまう結果、さらに眠れなくなるという悪循環を招いてしまうのです。

私のような睡眠の専門医は不眠を悪化させる眠れないことへの不安や恐怖を取り除くため、まずは適切に薬を処方し、早めに眠れる状態に導くようにします。

そして、『睡眠衛生指導』や『認知行動療法』を交えながら、心身の健康維持をサポート。患者さんと共に不眠症状の改善を目指していきます」

睡眠衛生指導

厚生労働省がまとめた「健康づくりのための睡眠指針」をもとに、睡眠に関する正しい知識や良質な睡眠を維持するための方法を指導。「睡眠薬はクセになる・認知症になる」「眠れないなら早く就寝すれば良い」といった誤った知識や、個人差を無視した快眠テクニックへの過剰な傾倒の是正も含まれる。

認知行動療法

個人の生活習慣や考え方に焦点を当て、不安や緊張を軽減する心理療法。快眠を阻害する環境を調整、就寝前の習慣を見直すほか、考え方にもアプローチ。寝る前に頭に浮かんで離れない考えや自分のクセに気づき、その気づきに合わせた改善策を検討。不眠症に特化した認知行動療法を実践できるスマートフォン用アプリもある。

不眠を改善し、質の良い睡眠をとるために自分でできることはある?

少しでも不安があるなら、医療機関を受診することが大切。とはいえ、日常的な心掛けが不眠の症状を改善し、不眠の防止にもつながるといいます。「不眠を改善するには規則正しい生活を心掛け、適度な運動や就寝環境を整えることが大切です。そして、就寝前に限らず、体や心に疲れを感じたときにはリラックスすること。これらはどれも不眠に悩む人だけでなく、快眠を得るにも重要なポイントです」

では、不眠症などの睡眠障害を予防するのに効果的な、中村先生が推奨する方法をご紹介しましょう。

①漸進的筋弛緩法・数息法

「漸進的筋弛緩法」は手足や肩などに意図的に力を入れた後、一気に力を抜く。「数息法」は規則正しくゆっくり深呼吸をしながら、ご自身の呼吸を意識的にカウントする。

どちらも体的・精神的なリラクゼーションにつながり、就寝前の不安や緊張が和らぐ。

◼︎筋弛緩運動の方法はこちら

https://www.nishikawa1566.com/column/lifestyle/20180212110000/

②就寝環境を整える

暑すぎ・寒すぎは生理的な不快感につながり、不眠の原因に。室温は冬15℃で夏25℃、湿度は50%程度が理想的。

また、明るい光が目に入ると脳が覚醒してしまうため、就寝前はテレビやパソコンを控え、寝る少し前から寝室の照明をほの暗くすると良い。

◼︎質の良い眠りのための寝室条件はこちら

https://www.nishikawa1566.com/column/sleep/20190312161526/

③適度な運動

人は適度に疲れていたほうが熟睡しやすい傾向に。ただし、就寝前に激しい運動をして興奮状態になったり、筋肉痛などの不快感が残ったりすると、かえって不眠を招くこともあるため、反動や弾みをつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばす静的ストレッチがおすすめ。

■静的ストレッチの方法はこちら

https://www.nishikawa1566.com/column/sleep/20241028014359/

「世間ではいろいろな快眠テクニックが謳われていますが、あれもこれもと実践しようとすると、それを行うことが義務になり、逆に緊張して寝つきが悪くなることがあります。

眠るためにしていることが逆効果になるケースもあるため、あまり躍起にならず、自分に合った、短時間で無理なくできるリラクゼーション方法を見つけることが大切です」

nishikawaのふとんで質の良い睡眠を

アプリ等の「スリープテック」を活用し、不眠症のお悩みを緩和する家庭用医療機器<Healthyon>

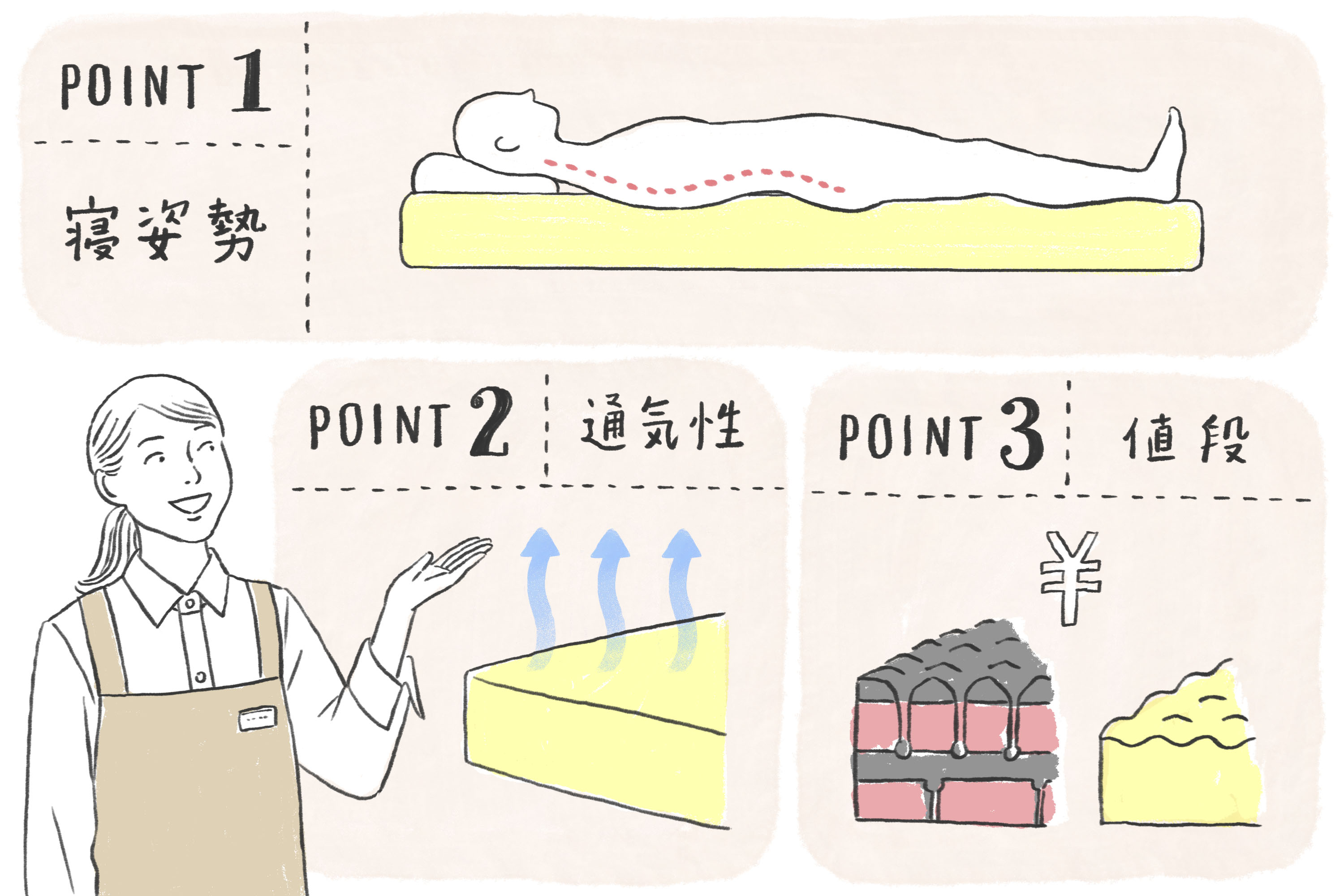

お伝えしたように、睡眠環境を整えることは不眠の改善にも、快眠するためにも大切なポイント。今、お使いの寝具が体に合っていなかったり、へたっていたりする場合には、無意識のうちに寝心地の悪さを感じ、眠りの質が低下している可能性も否定できません。

「自分の体に合った寝具を使用することは、とても大事な要素です。特に敷き寝具は適度な硬さがあり、姿勢を維持でき、なおかつ、寝返りの打ちやすい寝具が理想的です」

ほかにも理想的な寝具の条件として中村先生は、掛けふとんは吸湿性・放湿性が高く、適度な軽さと柔らかさのあるものを推奨。また、夏場は通気性の良い寝具を選び、冬場には床面からの冷えを防ぐため、厚めの敷き寝具に、肩をしっかりと覆うような掛けふとんにするのが良いそうです。

<Healthyon>の詳しい情報はこちら

***

nishikawaでは、中村先生の挙げた条件を満たした寝具を豊富にラインアップしています。

不眠の症状に悩む方も快眠したい方も、「そろそろ寝具の替え時かな?」という方も、nishikawaの寝具をチェックしてみてくださいね。

青山・表参道 睡眠ストレスクリニック院長

中村真樹先生

日本睡眠学会総合専門医。東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科修了後、東北大学病院精神科で助教、外来医長を務める。その後、睡眠総合ケアクリニック代々木院長を経て、2017年「青山・表参道 睡眠ストレスクリニック」を開院。臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)も話題に。

https://omotesando-sleep.com/

この記事を見た人は

こんな商品に興味を持っています

眠りの関連記事

人気記事ランキング

おすすめ記事

最近見た商品

この記事に関連するキーワード

この記事が気に入ったら

いいね!しよう