犬の平均的な睡眠時間や寝相、睡眠に関わる病気で愛犬の健康をチェック

「うちの子、いつも寝てばかりいるけど大丈夫? 」と不安に感じた経験のあるワンちゃんの飼い主さんは多いのではないでしょうか。

子犬や老犬は睡眠時間が長かったり、フレンチブルドッグやパグなど鼻が短いワンちゃんはいびきをかきやすかったり、犬の睡眠は年齢や犬種によっても変わってきます。

そこで今回犬の睡眠についてお話を聞いたのは『いぬのココロがわかる本(ぶんか社文庫)』の監修など、犬の健康情報を発信しているVETICAL動物病院の獣医師・佐藤貴紀先生。

平均睡眠時間や睡眠に関連する病気、そして受診の目安など詳しく伺いました。

目次

成犬の平均睡眠時間は約9〜14時間

成犬の平均睡眠時間は、約9〜14時間。犬にも「レム睡眠(浅い眠り)」と「ノンレム睡眠(深い眠り)」があります。

「人間の場合ノンレム睡眠が約75〜80%、レム睡眠が残りの20〜25%であると言われています。一方で、犬はレム睡眠80 %、ノンレム睡眠が20%と、ほとんどが浅い眠りです。これは野生のときからの名残であり、敵に襲われてもすぐに逃げられるためと考えられます」と佐藤先生。

約9〜14時間と聞くとかなり長く感じられますが、深い睡眠はわずか20%程度。浅い睡眠がほとんどを占めるため、人間よりも長い睡眠時間が必要になります。

また、犬の平均睡眠時間は年齢によって大きく異なります。

年齢ごとの平均睡眠時間は以下の通り。

犬の平均睡眠時間

幼犬(生後0〜6ヵ月):約18〜20時間

若齢犬(6ヵ月〜2歳):約14〜16時間

成犬(2歳〜7歳):約9〜14時間

高齢犬(7歳以上):約12時間以上

若齢犬(6ヵ月〜2歳):約14〜16時間

成犬(2歳〜7歳):約9〜14時間

高齢犬(7歳以上):約12時間以上

成長期にあたる幼犬は1日の大半を睡眠に費やします。若齢犬になると幼犬よりも睡眠時間が減りよりアクティブに。

成犬になると、「夜間に眠り、昼間はアクティブに動く」というように睡眠リズムが安定してきます。そして、高齢犬になると睡眠の質が低下。夜ぐっすり眠れない分、昼間に多くの休息を必要とします。

一般的には、小型犬・中型犬よりも大型犬のほうが睡眠時間が長いことも明らかになっています。

犬は飼い主と同じリズムで生活を送る動物

お家で飼われているワンちゃんの場合、飼い主の生活リズムに沿って過ごすため、人間と同様、夜間に多くの睡眠をとります。

成犬では、夜間の20時から朝の8時の間の60〜80%の時間、昼間の朝8時から夜の20時までの3〜28%の時間を睡眠に費やしていることがわかっています。

「私の愛犬(1歳)の睡眠をデバイスを使って計測してみたところ、愛犬と遊べる時間が長い休日のほうが平日に比べて睡眠時間が短いことがわかりました。平日は約18時間、休日は約12時間という日もあり、日によってかなりばらつきがあったんです。デバイスがどこまで正確かはわかりませんが、犬の睡眠時間は飼い主の生活リズムの影響をかなり受けているようです」

平均睡眠時間から大きく外れていないかも1つの指標にはなりますが、「どちらかといえば1年や半年前と比べて、睡眠時間が大幅に増えてはいないか、その子の睡眠時間の変化に気づいてあげることのほうが重要です」と佐藤先生。

「例え同じ年齢の同じ種類の犬だったとしても、適した睡眠時間は大きく個体差があるものです。もし昨年や半年前と比べて睡眠時間に変化が起きていれば、なにか原因が潜んでいる場合も考えられます。変化が見られたときは『高齢犬だから長く寝て当然』と決めつけず、ぜひ動物病院へお越しくださいね」

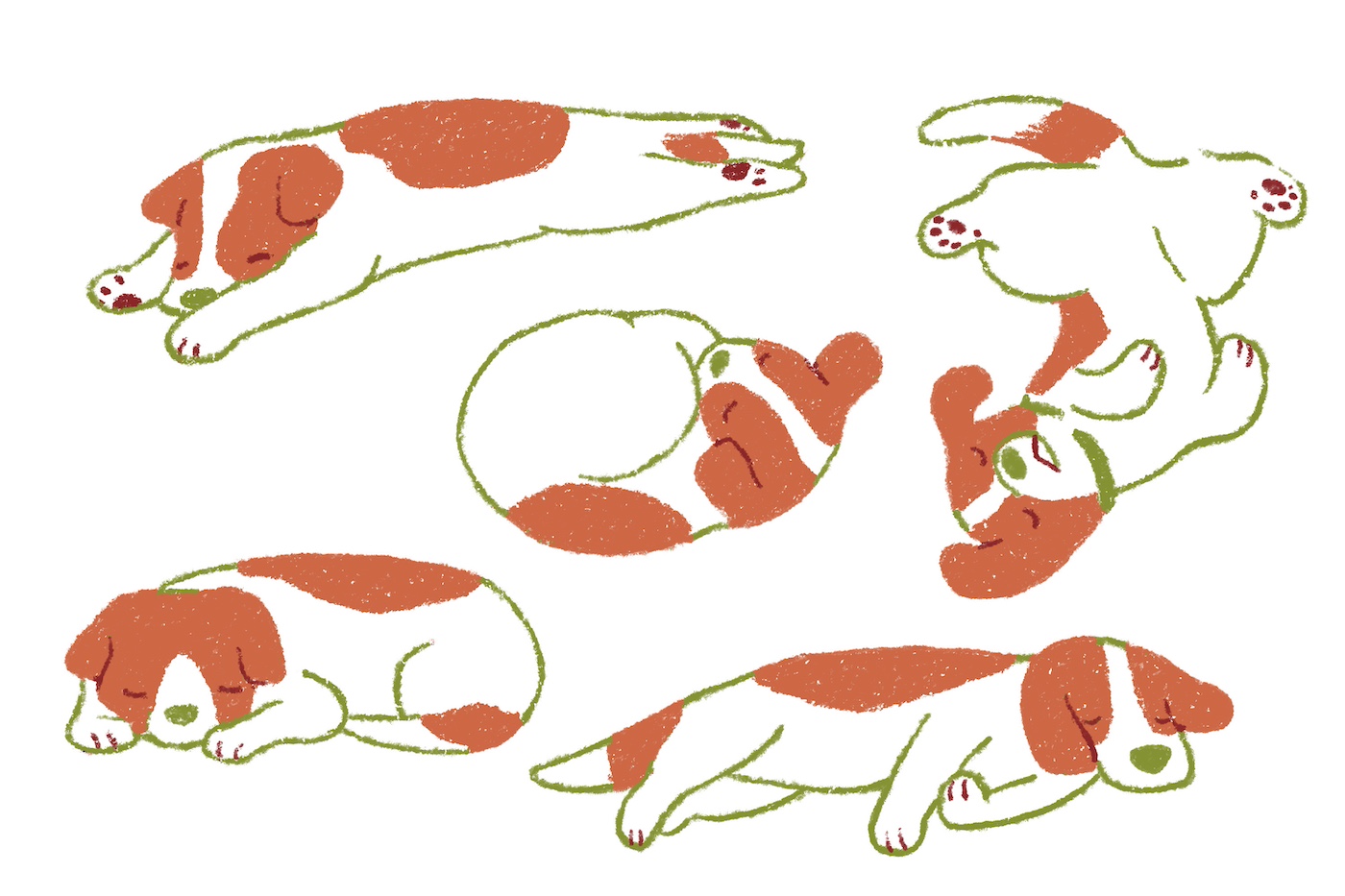

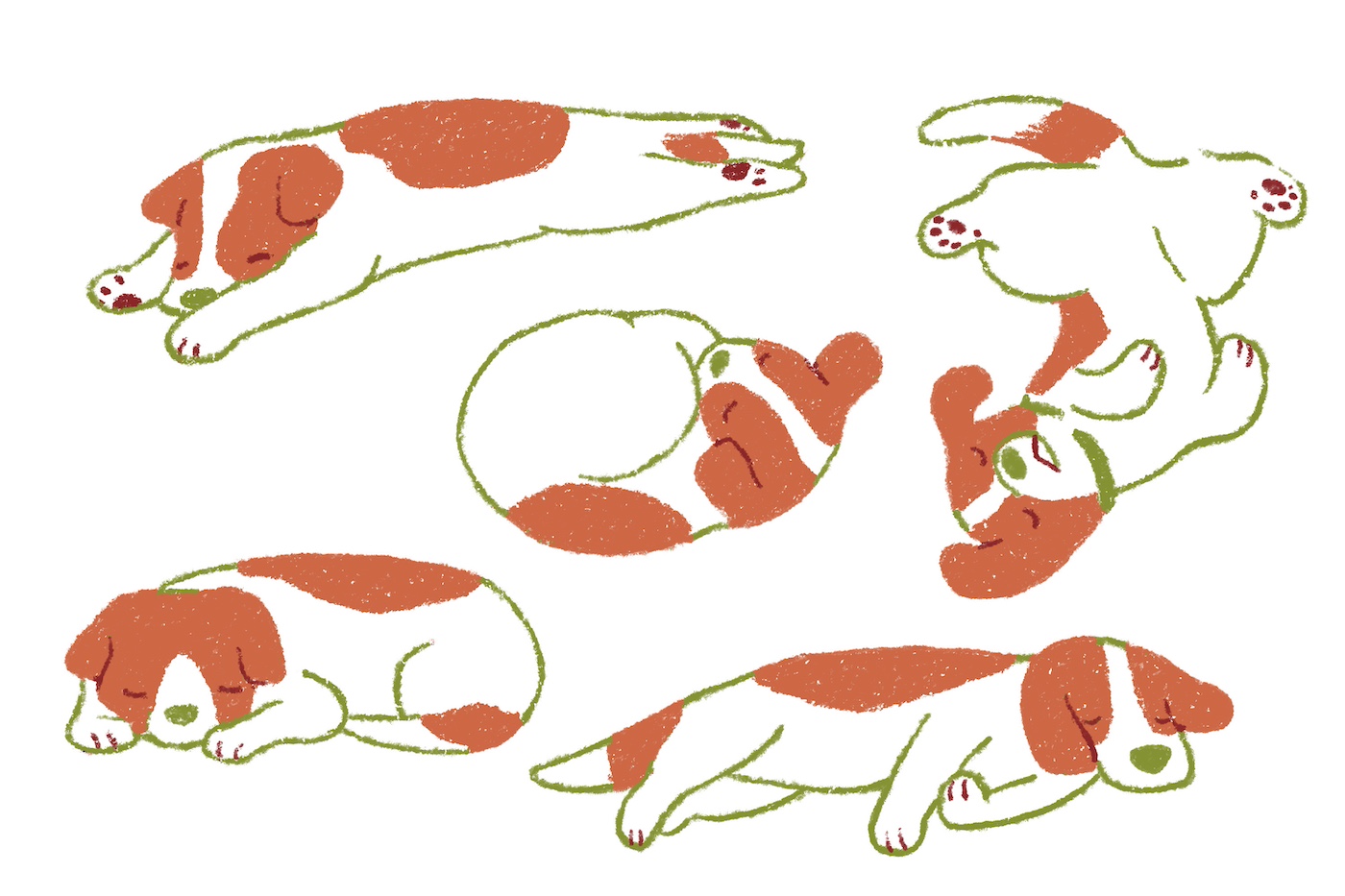

寝相でわかる犬の気持ちとは?

犬の寝方は大きく分けて、リラックスしている状態と警戒している状態の2つに分けることができます。

①リラックス状態の寝相

リラックス状態の寝相としてあげられるのは、丸まって眠る「ドーナツ型」と横たわって足を伸ばした寝方、そして仰向けに眠る「へそ天」の3つです。丸まって寝る(ドーナツ型):内臓を守りながら熱を逃さない寝方。一般的に一番多い寝方と言われている。

横たわって足を伸ばす:安全性が確保されているときに見られ、熟睡しやすい寝方。

仰向けに寝ている(へそ天):一番リラックスしている寝方。急所であるお腹を見せて無防備に寝ていることから、安全性が確保されている環境や飼い主のそばなどで見られる。

②警戒状態の寝相

一方、警戒状態の寝相として、うつ伏せと耳が立っている状態の2つが挙げられます。うつ伏せ:警戒していてすぐに起き上がれる寝方。また、病気などの影響により胸が苦しい場合にも見られる。

丸まりながらも耳が立っている寝方:聞き耳を立てながら、何か異変を感じたらすぐに動き出せる寝方。

飼い主と一緒に寝るor別々で寝る、どちらが正解?

犬は寝床も安全な場所を選ぶ習性があります。高い場所や見通しのいい場所、外部からの音や刺激が少ない場所、そして夏場には涼しい場所を、冬場には暖かい場所を選びます。

「基本的には自分にとって安心できて柔らかいところを選びますよね。ただ、犬はルーティンを好む傾向があるので、例え家の中で自由に寝床を選べたとしても、いつも同じ場所で寝る子が多いようにも思います」

また、犬が一緒に寝てくれるとうれしくなるものですが、「安全性を考えると、別々で眠ることをおすすめします」と佐藤先生。

散歩中に犬の体についたダニや菌がベッドで繁殖し、飼い主にも健康被害が及ぶ可能性も。眠っている最中は意識がないため、飼い主の膝が犬に当たってしまったり、爪が目に当たってしまうなど、危険なケースも考えられます。

「愛犬がケージで過ごすことに慣れていれば、災害など万が一のことが起きたとき、一緒に避難することができるかもしれません。

また、ペットホテルなどにも預けやすくなります。このようなさまざまなリスクを考えると、基本的には隔離された広めのケージの中で寝かせることをおすすめしています」

▼こちらの記事もチェック

ペットと一緒に寝るのはOK?睡眠専門家が教えるメリットとデメリット

犬の睡眠に関連する病気とは?

犬の平均睡眠時間や寝方をみてきましたが、やはり気になるのは犬の睡眠に関する病気です。

①睡眠関連呼吸障害

まず、代表的なものに「睡眠関連呼吸障害」いわゆる「無呼吸症候群」があります。フレンチブルドッグやパグなど鼻が短い短頭種は、呼吸の通り道が狭く、いびきをかきやすい犬種です。無呼吸により覚醒してしまったり、呼吸が浅いことで深い睡眠がとれていない可能性も。また、肥満犬にもよく見られる症状です。

②中枢性過眠症群のナルコレプシー

睡眠と覚醒のスイッチング機能を担う脳の神経伝達物質「オレキシン」の産生低下や他疾患によって起こる「中枢性過眠症群のナルコレプシー」。ナルコレプシーは、数時間ごとに強い眠気に襲われるのが特徴です。座りながら寝てしまうといった症状があれば、注意が必要です。人間の場合は仕事中に急に居眠りをしてしまうなど、比較的異変に気がつきやすいケースが多いこの病気。しかし、犬の場合はそもそも横になっている時間が長いため、バタンと突然横になり眠ってしまうようなケースでない限り、異変に気がつきにくいのです。

最近では「オレキシン」の量を測る検査なども出てきてはいますが、実際に「中枢性過眠症群のナルコレプシー」と診断されることはかなり稀なのだとか。

③夢遊病などのレム関連睡眠時随伴症

レム関連睡眠時随伴症は、本来リラックスできているはずのレム睡眠中に神経の働きが過敏になり、手足を激しく動かしたり、遠吠えや唸り声、空気や寝具を噛む、しっぽを追う、飼い主や他の動物への攻撃行動が見られます。しかし、手足を激しく動かしたり空気や寝具を噛むなどの行動は、痙攣など他の病気でも見られるため、「レム関連睡眠時随伴症」との判別が非常に難しくなります。

その様子を撮影した動画をもとに、睡眠中だけの症状なのか、それとも起きている時にも見られる症状なのかなど、獣医師による総合的な判断が必要です。

7歳以上は年に2回の定期検診を

その他、ホルモン機能の低下によりずっと眠ってしまう「甲状腺機能低下症」や脳腫瘍などによる嗜眠、また過度なストレスや認知機能の低下などによる不眠症が考えられます。

「紹介したほとんどの病気は高齢犬になるほど発症しやすい病気です。6歳までは年に1回程度、7歳以上のシニア犬は年に2回程度の定期検診をおすすめします。大型犬の場合は、もう少し早く5歳くらいから健康に気を配ってあげると良いでしょう」

また、もし座りながら寝ていたり、前足は床についているけれどお腹を上げた状態で寝ていたら、さらに注意が必要です。心臓病など胸を床に当てると苦しいために、そういった体勢をとっている可能性が高いため、すぐに病院を受診しましょう。

愛犬の良質な睡眠には、運動・食事・睡眠環境の3つが鍵

毎日ぐっすり眠り健康的に過ごすためには、運動習慣やご飯の質、そして睡眠環境を整えてあげることが重要になります。

「運動をしている犬のほうがノンレム睡眠が多くなり、さらに総睡眠時間も長くなる傾向があります。小型犬であれば1日2回30分程度の散歩ができれば十分でしょう。

また、就寝前の消化器に負担をかけないように夜の食事は就寝の2時間前までに済ませることや、ワンちゃんの睡眠環境を心地よいものに整えてあげることも重要です。清潔で静かな寝床を整え、室温は夏季は22〜26度、冬季は19〜25度の範囲に設定しましょう」

***

「犬の健康寿命には飼い主の協力が欠かせません」と佐藤先生。

定期検診を怠らず、そして愛犬が安心して眠れていそうか、または睡眠時間が急に長くなってはいないかなどの日々の観察が重要です。愛犬の睡眠環境を整えてみる、散歩の時間をいつもより長くしてみるなど、愛犬の健康のためにできることから見直してみてはいかがでしょうか。

この記事を見た人は

こんな商品に興味を持っています

人気記事ランキング

おすすめ記事

最近見た商品

この記事に関連するキーワード

この記事が気に入ったら

いいね!しよう