2025 睡眠白書ー 日本人の睡眠を大調査! ー

今回の調査では2018年から行っている「日本人の睡眠調査」の主要項目と、子ども(小学生・中学生・高校生)、成人、高齢者のライフステージごとや、都道府県別、勤務形態別などで睡眠実態を掘り下げ、また、平日の睡眠負債と休日の寝だめから生じる「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」にフォーカスした調査も実施しました。

結果、特に注目すべきは、10~20代を中心とした「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」の深刻化です。高校生では2時間ものズレが確認され、学年が上がるにつれてリスクが増大する傾向にあります。この現象は、現代社会における生活リズムの乱れが若い世代の健康基盤を脅かしていることを示しています。

さらに、厚生労働省の推奨睡眠時間と実態の比較では、小~高校生の8割以上が平日に適正な睡眠時間を確保できておらず、休日でも高い割合で睡眠不足が続いています。この状況は、成長期にある子どもたちの身体的・精神的発達に長期的な悪影響を与える可能性が懸念されます。

また、ビジネスパーソンの睡眠不足は、記憶力の低下、ミスの増加、生産性の低下を引き起こし、経済損失という形で社会全体に波及しています。これは個人の健康問題だけでなく経済社会への影響として捉える必要があります。

一方で、オーダーメイド枕やリカバリーパジャマなど、睡眠の質向上に対する関心の高まりも確認されており、問題解決への意識と期待が存在することも明らかになりました。

本調査結果は、睡眠問題を個人の課題としてのみでなく、教育、労働、公衆衛生の観点から包括的に取り組むべき社会課題として認識する必要があることを示唆しています。

1万人の睡眠事情を調査した

睡眠の研究とは

「nishikawa睡眠白書 2025」

睡眠の基本調査

-

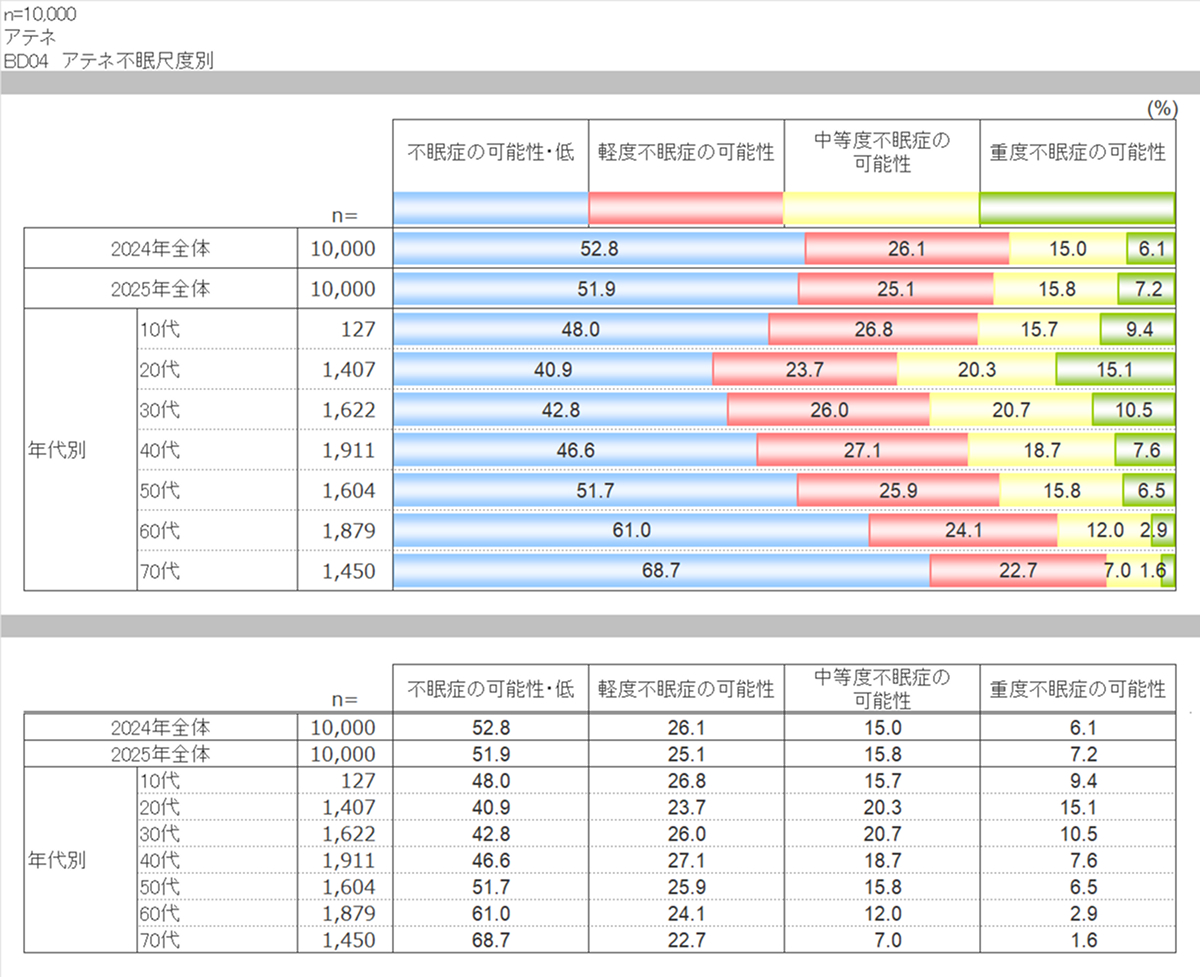

アテネ不眠尺度結果

睡眠評価において広く使われる「アテネ不眠尺度」の質問に則り、10,000人に調査したところ、全体の48.1%の人が 「不眠症の可能性」という結果に。

「1-1 睡眠の基本調査」の結果から、日本人の多くが睡眠課題を抱えていることが明らかとなった。一般的に、加齢とともに睡眠課題は増加すると言われている(※1)。一方、本結果では、若年層でもアテネ不眠尺度の点数が低くなっている。その理由として、睡眠の時間・質の調査結果から、若年層は睡眠時間が少なく、それに起因して、満足度が下がっていると考えられる。働き盛りの若年層に対しても睡眠改善の必要性が高いことがうかがえる。

- ※1 Values Across the Human Lifespan, SLEEP. 2004; 27(7), 1255-1273, by permission of Oxford University Press.

-

●アテネ不眠尺度

世界保健機構(WHO)が中心になって設立した「睡眠と健康に関する世界プロジェクト」が作成した世界共通の不眠判定法。8つの質問に対する回答を最大24点で数値化し、その点数により不眠症であるかの診断を行います。

質問「次に示す項目で過去1か月間に少なくとも週3回以上経験したものについて、チェックしてください。」

①寝つき ②中途覚醒 ③早朝起床 ④総睡眠時間 ⑤睡眠の質 ⑥日中の気分 ⑦日中の活動 ⑧日中の眠気

各選択肢の点数の合計を基に、不眠症であるかの診断を行います。

- 【2024年以降の診断基準】

- 0~5点 : 不眠症の可能性が低いです。

- 6~9点 : 軽度不眠症の可能性があります。

- 10~15点 : 中等度不眠症の可能性があります。

- 16~24点 : 重度不眠症の可能性があります。

- 【参考:2018年~2023年の診断基準】

- 0~3点 : 睡眠障害の心配なし。

- 4~5点 : 不眠症の疑いが少しあります。

- 6~24点 : 不眠症の疑いがあります。

「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」実態

「ソーシャルジェットラグ」は、2006年にドイツの時間生物学者Roenneberg(ローエンバーグ)らが提唱した、平日の社会的な時間と、休日や自由な時間に体が求める生物学的な時間との間に生じるズレを指します。平日の睡眠中央時刻(就寝から起床までの時間の中央値)と休日の睡眠中央時刻の差(絶対値) として算出され、「平日の睡眠リズム」と「休日の睡眠リズム」の間に生じるズレが体内時計を乱し、健康への悪影響が懸念されています。

-

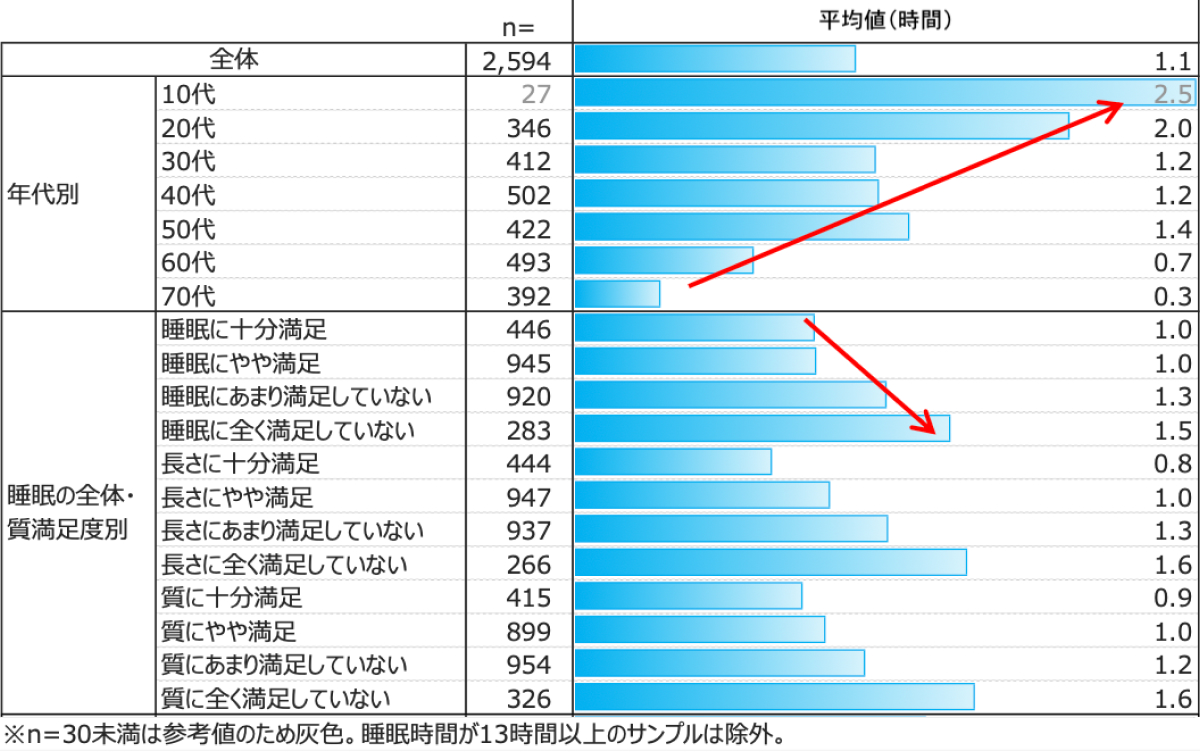

若年層(10〜20代)の「ソーシャルジェットラグ」が顕著に大きく、体内時計の乱れが発覚

成人においては、若年層ほど「ソーシャルジェットラグ」が顕著に大きく、10代の平均は2時間半、20代でも2時間のズレがみられました。また、睡眠満足度との比較では、全体・長さ・質の全てで、満足度が低い人ほど「ソーシャルジェットラグ」が大きくなり、平日の睡眠不足を休日の寝だめで解消しようとすることが、体内時計の乱れに繋がっていると推察されます。

-

-

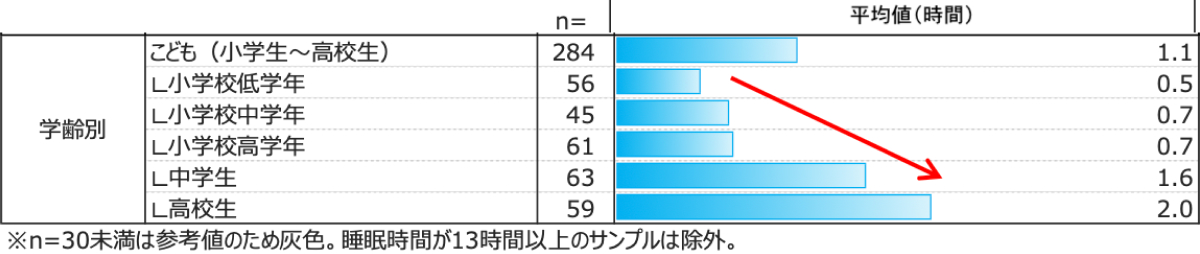

子ども(小学生~高校生)の「社会的時差ボケ」は、学年が上がるほど増大傾向

子ども※の「ソーシャルジェットラグ」は、学年が上がるにつれて顕著に増大する傾向があり、小学校低学年の30分から、中学生で約1時間半、高校生では2時間へと急増しています。また、成人同様に、睡眠満足度が低い子どもほど「ソーシャルジェットラグ」が拡大している。思春期特有の体内時計の夜型化、朝の部活動や夜間の塾などの社会的なスケジュールの影響もあり、リズムの乱れが深刻化していることを示唆します。

- 親から見た子どもの睡眠時間によって算出

-

ライフステージごとの睡眠実態

厚生労働省「健康づくりの睡眠ガイド2023」(※1)の指針では、ライフステージごと(成人、こども、高齢者)に適正な睡眠時間の確保が推奨され、高齢者は床上時間が8時間以上にならないこと(※2)、成人は6~8時間、小学生で9~12時間、中学・高校生)で8~10時間を適正な睡眠時間の目安としています。今回の調査では、平日と休日・祝日の睡眠時間を聴取し、ライフステージ別に比較しました。

- ※2 理想は5~7時間

子ども(小学生~高校生)の多くが睡眠不足!平日は8割以上、休日も高い割合で適正な睡眠時間をとれていない

適正な睡眠時間をとれていない人の割合は、高齢者で平日約34%(休日・祝日は約42%)、成人では、平日約34%(休日・祝日は約40%)でした。

一方、子ども(小学生~高校生)※は適正な睡眠時間をとれていない割合が平日約89%、特に高校生は約94%と最も高く、休日も高い割合となり、睡眠不足な子どもが多いことが明らかになりました。学校がある平日の睡眠時間は、小学生で6〜8時間、中〜高校生で6〜7時間の割合が高いです。

- 親から見た子どもの睡眠時間

昼寝・仮眠に関する実態調査

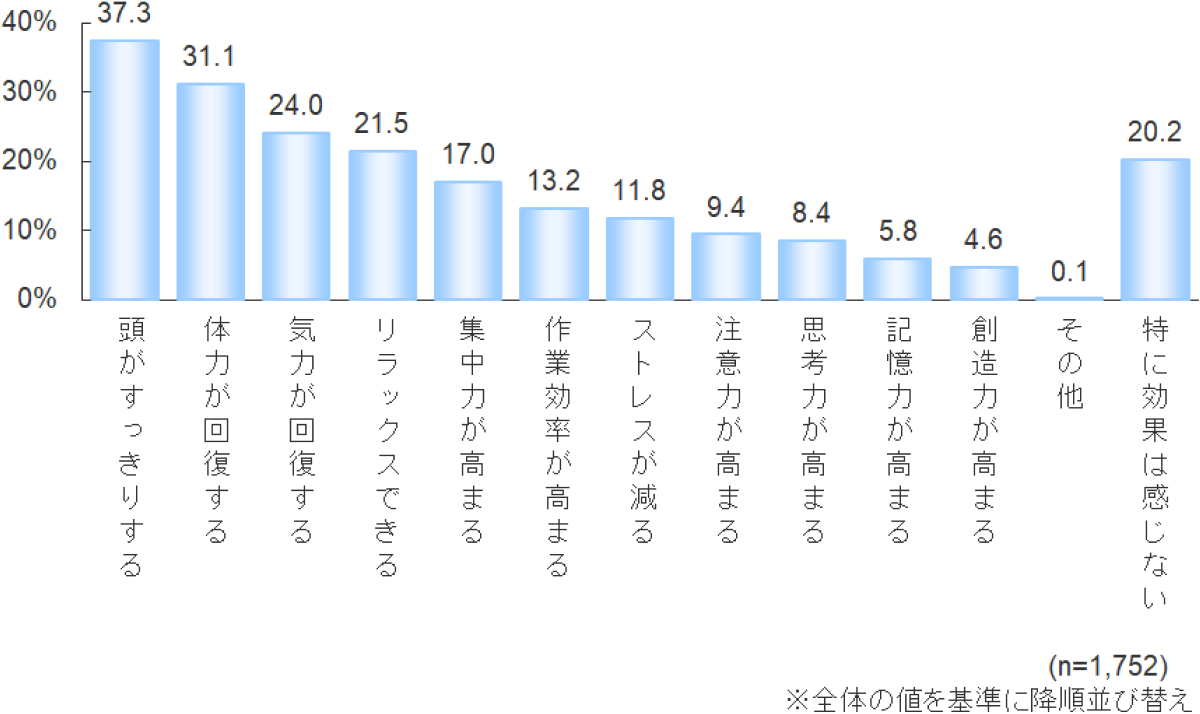

昼寝・仮眠によって感じる効果

昼寝・仮眠で効果を感じる人は8割。具体的には「頭がすっきりする」が37.3%で最も高く、次いで「体力が回復する」が31.1%、「気力が回復する」が24.0%と続く。「すっきりする」「回復する」「リラックスする」などのワードが上位に並んでいる。

これらの結果から、多くの人が昼寝・仮眠を自身の能力を積極的に「高める」というよりは、「低下した状態を元に戻す」ための手段として捉えていることがうかがえる。

一方で、集中力や作業効率、注意力が「高まる」といった項目が比較的下位に並んだが、実際に昼寝・仮眠によって「頭がすっきりする」などの回復効果を実感することは、日中のパフォーマンス維持やストレス軽減に繋がり、結果的に生産性の向上にも寄与する可能性が高い。

お問い合わせ報道関係者の方はこちらからお問い合わせください。

-

03-3664-3962 平日10:00-17:0003-3664-3962 平日10:00-17:00

- メールでのお問い合わせはこちら